Kommunale Wärmeplanung

Kommunale Wärmeplanung

Die 4 Phasen der Kommunalen Wärmeplanung von heute bis 2028

1. Wie ist die aktuelle Situation?

Die Bestandsanalyse

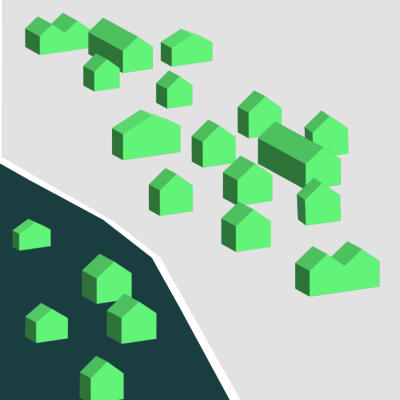

In der ersten Phase der Kommunalen Wärmeplanung wird der Status-quo der jeweiligen Kommune in puncto Energie erfasst. Neben der reinen Sammlung von Daten (Gebäudetypen, Baualtersklassen, vorhandene Wärmequellen oder aktueller Wärmebedarf/-verbrauch) werden dabei auch alle geplanten Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur mit einbezogen. Hierzu gehören geplante Neubaugebiete oder Ausbauarbeiten.

Mit dieser Analyse bekommt die Kommune ein Bild über den aktuellen Wärmebedarf – und kann somit die zukünftigen Bedarfe einschätzen.

2. Welche Möglichkeiten gibt es?

Die Potenzialanalyse

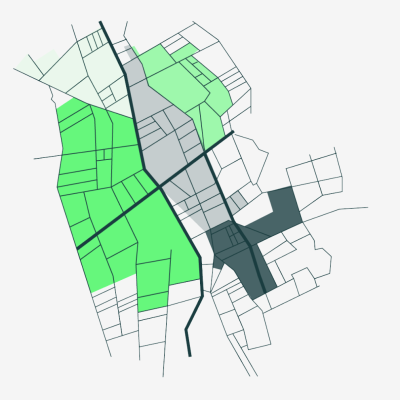

In der zweiten Phase werden die Potenziale zur Einsparung von Wärmeenergie in Haushalten, Gewerben und der Industrie analysiert – und zwar in den Bereichen Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme. Gleichzeitig wird hier herausgefunden, welche Möglichkeiten es gibt, um unvermeidbare Abwärme, Erneuerbare Energien und eine zentrale Wärmespeicherung zu nutzen. Hierzu werden dann grafische und kartografische Pläne gemacht.

Die Potenzialanalyse ermittelt also ganz genau, welche konkreten Möglichkeiten es für welche Bedarfe in puncto grüne, effiziente Wärmeversorgung gibt.

3. Wie sieht der konkrete Weg aus?

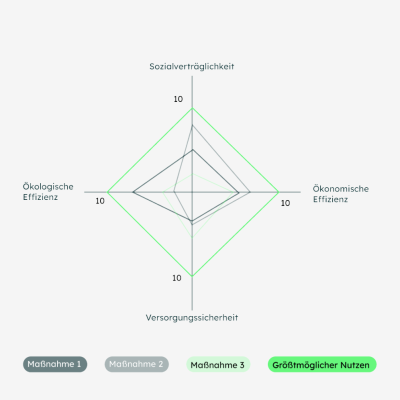

Die Zielszenarios

In dieser dritten Phase wird auf Basis der Potenzialanalyse ein tragbares Konzept entwickelt, mit dem eine CO₂-Neutralität erreicht werden kann. Zusätzlich werden alle potenziellen Wärmenetze ermittelt. So werden alle Handlungsoptionen der verschiedenen Szenarien wie z. B. der Einsatz von Wärmepumpen oder der Ausbau von PV-Anlagen untersucht und auf die Kommune übertragen.

Die konkreten Fragen „Wo wird wie viel Wärme verbraucht?“, „Wie und wo kann diese Wärme klimaneutral erzeugt werden?“ und „Welche Anpassungen werden hierzu benötigt?“ werden beantwortet.

4. Wie geht es konkret weiter?

Die Wärmewendestrategie

Zuletzt werden in der vierten Phase der Wärmeplanung die konkreten erforderlichen Maßnahmen im Bereich Technik, Kommunikation, Beratung und Information entwickelt. Hierzu gehört eine Priorisierung innerhalb der Umsetzung, ein genauer Zeitplan für die nächsten Jahre sowie die kontinuierliche Überprüfung des Soll- und Ist-Zustandes.

Die Wärmewendestrategie beinhaltet also alle Punkte, die für die Erreichung des Zielszenarios notwendig sind – und dient somit als Konzept für die konkrete Umsetzung.

Gemeinsam die Energie- und Wärmewende gestalten.

Natürlich ist davon auch die Wärmeversorgung betroffen, die rund 50 % des deutschen Energieverbrauchs ausmacht. Anfang des Jahres wurde für diese Umgestaltung das Wärmeplanungsgesetz verabschiedet. Ziel ist die Klimaneutralität bis 2045.

Das heißt: Auch alle Hauseigentümer und -eigentümerinnen müssen ihre Wärmeversorgung langfristig umstellen. Dies ist sicher eine große Herausforderung, bietet aber langfristig auch immense Chancen.